すごい社員食堂5選!自社でも取り入れるコツとは?

「健康経営」とは、企業が従業員の健康維持に取り組むことで、企業全体の業績向上につなげるという経営的手法のことです。国も健康経営に対して前向きで、日本が掲げる日本再興戦略や未来投資戦略の「国民の健康寿命の延伸」に対する取り組みのひとつでもあります。健康維持には、適度な運動や栄養バランスのとれた食事などが欠かせません。しかし、毎回栄養バランスのとれた食事を用意するのは、なかなか難しいものです。

そこでおすすめしたいのが社員食堂。社員食堂のあり方を見直すことで健康経営につながりやすくなります。本記事では、社員食堂の現状やメリット、実際の導入事例やコツなどを紹介。社員食堂の始め方についても見ていきましょう。

※また合わせて、サイト内におきまして「幼保育園 お悩み解決」「高齢者施設 お悩み解決」に関する記載もご用意しております。是非ご参考になさって下さい。

▶サイト内 お悩み解決「カフェテリア(社員食堂・寮)」ページを見に行く。

この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム

名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。

編集方針はこちら

1.社員食堂の現状

1日3食、栄養バランスのとれた食事を摂ることが理想ではありますが、すべての食事でパーフェクトを目指すことは現実的ではありません。だからこそ、昼食の1食だけでも社員食堂にて、栄養バランスの良い食事を摂れるようにすると、健康維持につながりやすくなるでしょう。

しかし実際には、社員食堂があっても利用しないという方もいます。まずは、社員食堂の現状や問題点、メリットについて見ていきましょう。

(1)社員食堂の利用状況

株式会社リクルートライフスタイルが2018年に行った「社員食堂についてのアンケート」によると、社員食堂が使える環境にある方で、実施に社員食堂を利用している方は22.7%。反対に、ほとんど社員食堂を利用しないと回答した方は45.8%でした(※1)。

また、社員食堂を利用している方の週平均利用日数は2.1日という結果に。毎日利用するというよりは、たまに社員食堂を利用するという使い方であることがわかります。

次に、株式会社リクルートが2020年から2023年まで毎年行っている「首都圏・関西圏・東海圏の平日のランチの実態について」のアンケートによると、2020年には11.5%だった社員食堂や学食の利用者が、2023年は8.2%まで減っていました。

2021年のアンケートから社員食堂や学食の利用者が8%台になっており、これは新型コロナウイルス感染症拡大により、リモートワークが増えたことや集団で食事を摂ることを避けたことによる影響だと考えられています。

以上のように、社員食堂の利用状況は減少傾向にあると言えるでしょう。

(2)社員食堂の問題点

なぜ社員食堂の利用は減っているのでしょうか? 最初に紹介した2018年「社員食堂についてのアンケート」によると、社員食堂を使いたくない理由の上位3つは以下の通りです。

・美味しくない

・金額が高い

・メニューの種類が少ない

反対に、社員食堂を利用したいと思う理由には、「安い」「外に出るのが面倒」「短時間で済ませられる」以外に、「栄養バランスが良い」が挙げられています。そのため、ここでピックアップした社員食堂の問題点を改善することで、社員食堂の利用者は少しずつ増やせると考えられます。

(3)社員食堂のメリット

社員食堂には、さまざまな課題がある一方メリットもあります。具体的には以下の通りです。

・従業員の健康維持ができて健康経営につながる

・従業員同士のコミュニケーションの場になる

・食費負担の軽減につながる

社員食堂にて栄養バランスを考えた食事を提供すれば、健康維持に大きく貢献できるでしょう。また、社員食堂の献立をまねることで、食事での栄養バランスを意識しやすくなるというメリットも考えられます。

社員食堂で食事を摂ることで、部署内のコミュニケーションがとれることはもちろんのこと、他部署の従業員が交流しやすくなるというというメリットも。従業員同士のコミュニケーションが活発になると、新しいアイデアが生まれたりリフレッシュできたりと、仕事へのモチベーションアップにもつながるでしょう。

従業員のことを考えて社員食堂に力を入れるのであれば、福利厚生の一環として社員食堂の料金をほかの飲食店よりも低くするのがおすすめです。そうすることで、従業員の食費負担が軽減でき、その企業で働くメリットのひとつになります。また、従業員の満足度も高まるでしょう。

(4)メリット4|コスト削減になる

クックチルを利用して調理工程をマニュアル化し、廃棄を減らせればムダな食材費がかかりません。業務を効率化できると上述しましたが、その結果スタッフの残業や休日出勤を減らせ、人件費の削減も実現します。また、施設の規模によっては厨房設備の維持・管理費用や、光熱費の節約になる場合も。クックチルの導入は、総合的に見てコスト削減になるのです。

2.クックチルのデメリット

クックチルは衛生面、利便性の高さ、コスト削減の面でメリットがありますが、導入にあたって注意したい点もいくつか存在します。

ここでは、クックチルのデメリットをご紹介します。

(1)デメリット1|保管スペースが必要

クックチルを実施するには、専用の急速冷却機器が必要です。給食すべてを冷却するにはそれなりの大きさになり、設置するためのスペース確保が欠かせません。さらに調理スペースや保管スペース、食材ストックの場所も考慮しておく必要があります。

(2)デメリット2|献立がマンネリ化する懸念

クックチルは冷却した食材を再加熱する仕組みのため、メニューによっては相性が悪いとされています。たとえば焼きものや揚げものは、作り立てを再現しづらいでしょう。また、まとめて調理できるメニューに偏りがちで、クックチルに合うメニュー開発が必要になる場合もあります。作業の効率化ができる一方で、創意工夫や、繊細な味の表現にも不向きです。

(3)デメリット3|災害時(停電)に弱いことも

地震などの災害で電気が止まった場合、クックチルでの給食は提供ができなくなります。クックチルに限ったことではありませんが、電気以外のライフラインが止まった場合であっても、即席で調理するのは困難になるでしょう。

(4)デメリット4|食数変更・献立変更に弱い

注文締切日を過ぎると食数の変更に対応できない業者がほとんどです。現地調理に比べて、当日の状況に合わせた対応が難しいのは、クックチルの大きなデメリットです。また、宅配サービスを利用する場合、納品の際は施設の入り口での受け渡しになります。時間が指定ができない場合は、受け取る時間も読めないことがあります。

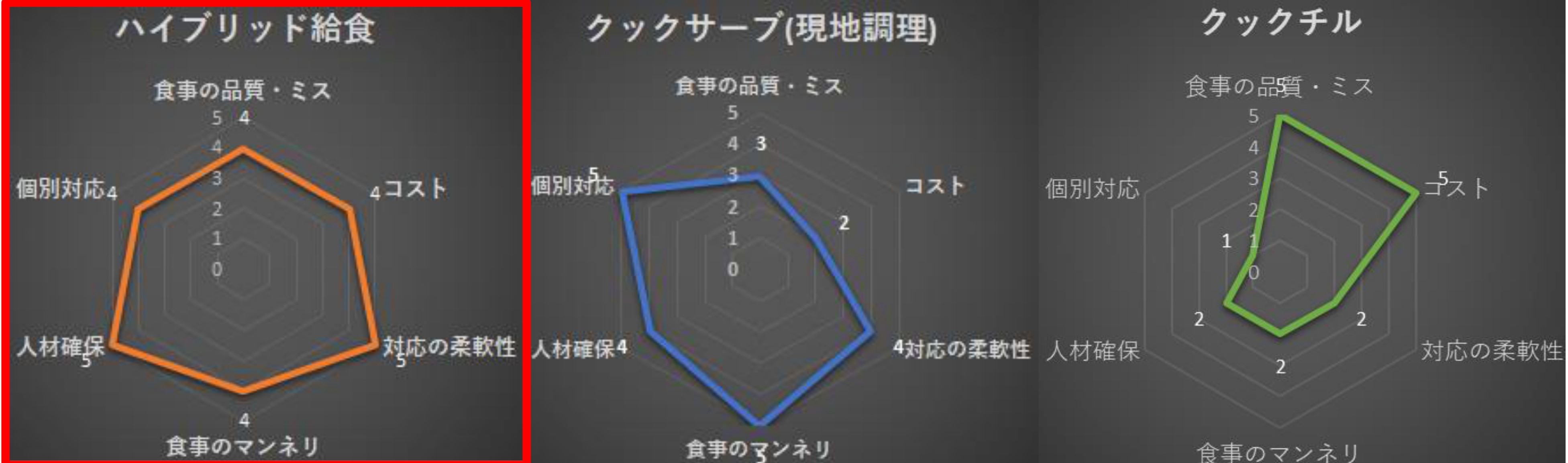

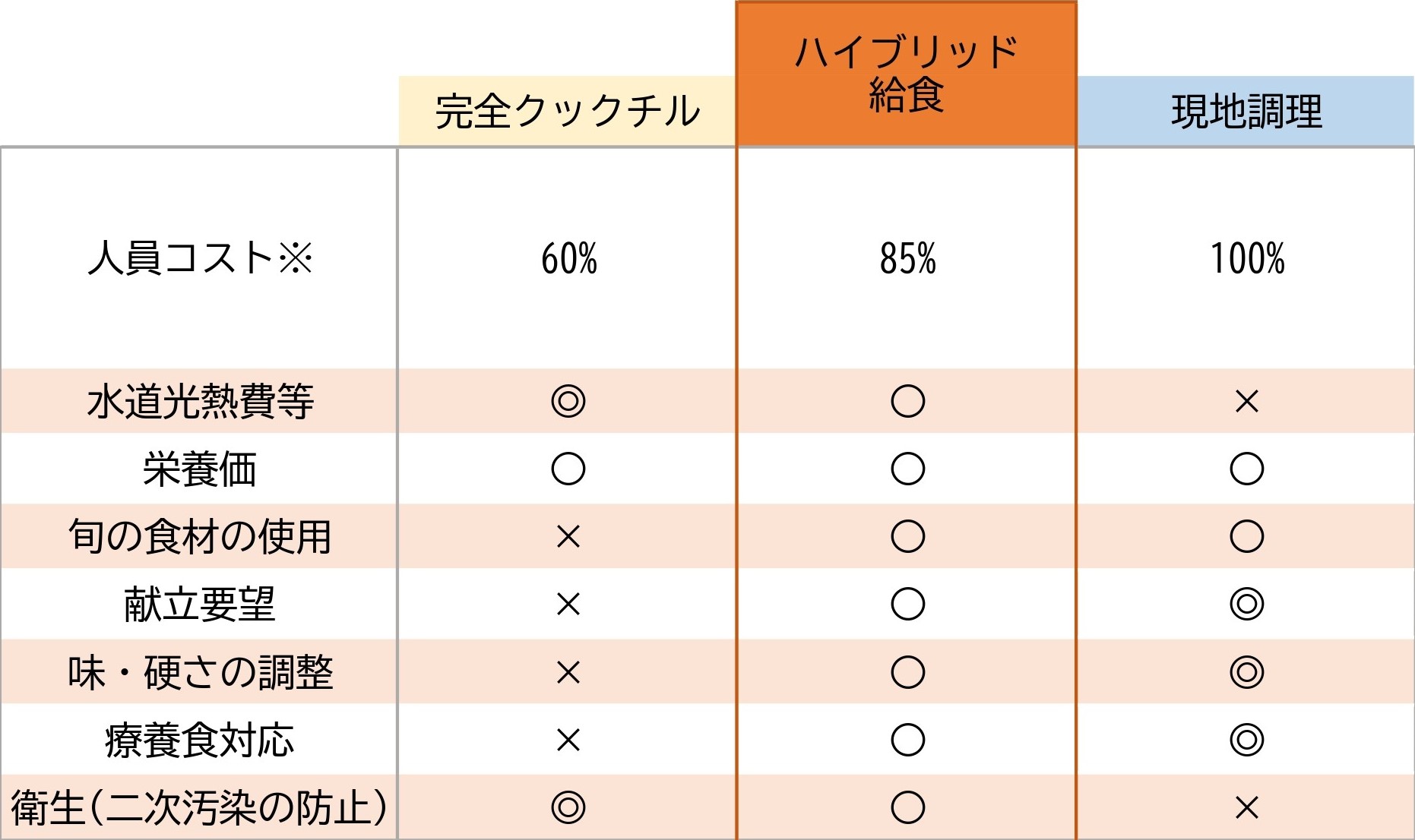

3.ハイブリッド給食の紹介

ハイブリッド給食はクックチルによって調理過程を簡略化させながら、現地調理ならではの手間はしっかりかけられる新しい給食の提供方法です。クックチルのメニュー幅の狭さや、作り立ての美味しさが再現しにくいというデメリットを、現地での調理と組み合わせることで解消します。また、施設利用者への細かい対応や、創意工夫を凝らすことも可能です。

(2)ハイブリッド給食のメリット

現在、現地調理のみで給食を提供されているお客様の場合、ハイブリッド給食を導入することで業務の効率化や、大幅なコスト削減を期待できます。また、味や食材のやわらかさといった、細かい部分の品質を安定させられるのもメリットです。すでにクックチルで給食提供をしている場合は、ハイブリッド給食に切り替えることで献立のバリエーションを増やせるなど、より高品質な給食を目指せます。

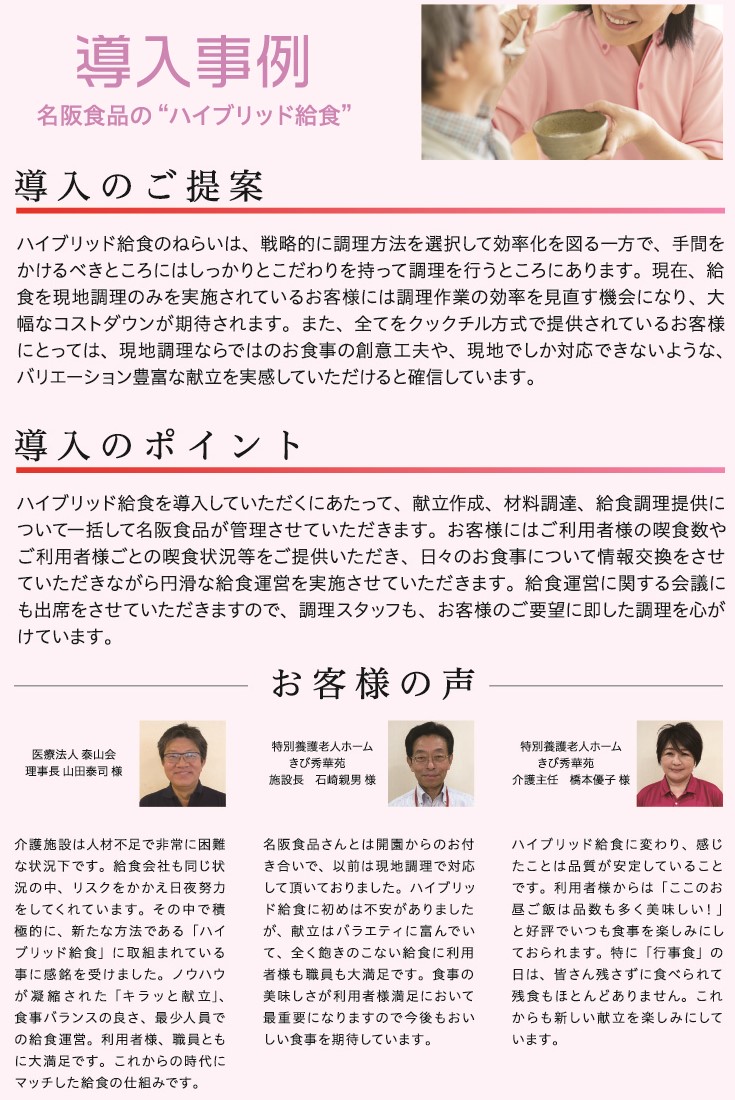

(3)名阪食品のハイブリッド給食

名阪食品のハイブリッド給食は、社内における様々な部署の複数の栄養士が話し合った上で献立を作成しています。そのため、複数名で何度もチェックすることから同じ食材の使用や栄養の偏りが発生しません。また、これまで名阪食品を利用されたお客様に、実際に喜ばれた献立を採用。コストを抑えつつ、季節感や食べやすさ、作りやすさにも配慮しています。「パン食を増やしたい」「行事食は継続したい」など、お客様のご要望があれば可能な限り対応いたします。

4.ハイブリッド給食で

バラエティ豊かな献立を効率良く

施設を利用される方にとって生きる力にもなり、楽しみにもなる毎日の食事。

せっかく食べてもらうなら、美味しい給食を提供したいとお考えのお客様も多いはずです。

しかし、下準備から調理、片付けまで現場の負担は大きく、人材確保やコスト面での課題も多くあるでしょう。

名阪食品の「ハイブリッド給食」なら、バラエティ豊かな献立の給食を、効率良く施設利用者へ提供できます。実際に導入されたお客様からは、ハイブリッド給食の良さを実感できたとの声もいただいています。従来の現場調理の良さは残しつつ、クックチルの便利さを取り入れたハイブリッド給食は、今後も要注目です。給食の提供でお困りでしたら、ぜひ一度ご検討ください。

無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を

ダウンロードいただけます

名阪食品の献立についての資料を

ダウンロードいただけます

無料資料ダウンロード

名阪食品の献立についての資料を

ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を

ダウンロードいただけます