保育園でのおもしろい食育の方法とは?事例やコツをご紹介

「食生活が乱れている」「さまざまな食べ物があふれている」といった理由で、子どもの肥満や過度なダイエットなどの健康問題が昔と比べて増えています。こうした子どもたちを取り巻く健康問題を解決するために、農林水産省は食育の積極的な導入を促進しています。そこで本記事では、食育の目標や実践例、名阪食品のおもしろい食育コンテンツについていくつか紹介します。

※また合わせて、サイト内におきまして「名阪食品のおもしろい食育」に関する記載もご用意しております。是非ご参考下さい。

サイト内

「名阪食品のおもしろい食育」を見に行く

この記事の筆者・監修者

名阪食品お役立ち情報発信チーム

名阪食品の「お役立ち情報」の編集者。「すべては、お客様の健康で楽しく豊かな食生活のために」を理念に1日約7万食の給食を提供している。給食運営施設は学校・保育・高齢者施設・社員食堂と幅広く、お客様のお悩みや喜んでいただいた事例を発信している。

編集方針はこちら

1.保育園での食育とは

まずは、保育園における食育について改めて確認していきます。ここでは、保育園での食育の目標や食育活動について紹介します。

(1)保育園での食育目標とは

食育は、健康的な生活が送れるだけでなく、学力や体力向上にもつながると言われています。また、社会性やマナーなど、成長するにつれて必要になる知識やスキルも身に付けらます。

「〇歳になったから食育をする」というわけではなく、どの年齢においても食育は必要です。そのため、保育園で取り入れられている保育所保育指針にて食育が推進されています。

保育園での食育目標は以下の通りです(※1)。

- お腹がすくリズムのもてる子ども

- 食べたいもの、好きなものが増える子ども

- 一緒に食べたい人がいる子ども

- 食事づくり、準備にかかわる子ども

- 食べものを話題にする子ども

保育園の食育は、栄養士や調理員だけが担うものだとは考えられていません。保育士を含めた全職員が食育への共通理解を持つことが大切とされています。相互に連携することで、計画的に食育を展開していけます。

(2)保育園での食育事例

保育園での食育では、どういったことが行われているのか、千葉県と鹿児島県にある保育園の食育事例を紹介します。

千葉県

食の大切さを教えるために、保育園の庭で野菜を栽培したり料理したりしています。育てた野菜を収穫し、食べるまでの工程を子どもたちと一緒に行うことで、「食事づくり、準備にかかわる子ども」の目標達成が可能です。

ほかには、食物アレルギーを学ぶために、パネルシアターや紙芝居を活用。日本の伝統行事にふれるために、行事にまつわる食べ物について学ぶ時間を設ける取り組みもしているようです。

鹿児島県

これまで、保育園が管理する畑で野菜を育てる取り組みは、多くの保育園で行われていました。鹿児島県のある保育園では、園児に自分用の畑を用意し耕作させ、子どもが好きな作物を植え、管理も任せています。

作物が育てば収穫して、親子で料理して食べるという流れを作りました。それによって子どもたちは、時間があれば自分用の畑に通い、野菜の世話をするようになり、さまざまな人とのコミュニケーションも生まれたのです。

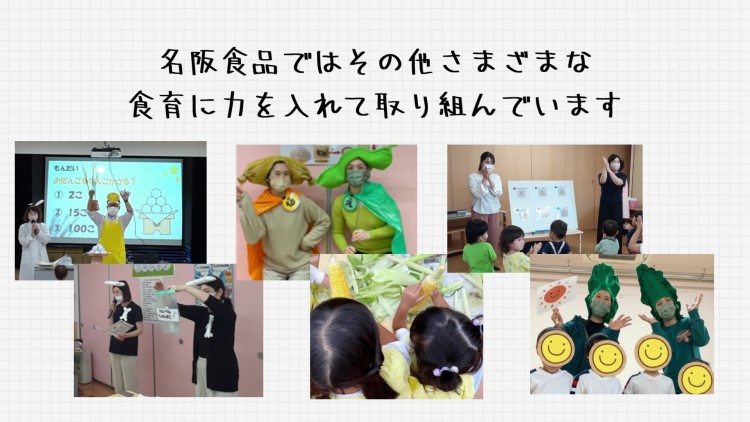

2.名阪食品の食育コンテンツとは?

給食が苦手、好き嫌いが多いなどの理由で、昼食の時間を苦痛に感じる園児もいます。給食サービスを提供する名阪食品では、食のプロとして、園児に食生活に対する関心を持ってもらい、健康的な食生活を送ってもらいたいという想いから、食育コンテンツをご用意しています。なかでも「おもしろい食育」に関しては、食育に精通したスタッフが出張して授業を行います。

ここでは、名阪食品が提供している食育コンテンツを見ていきましょう。

(1)いろいろな食育

(2)早寝・早起き・朝ごはん

(3)お米ができるまで

(4)大豆は変身上手

(5)カルシウムって何?

その他にも『名阪食品の食育動画集』をご覧になりたい方はこちらから

3.食育の目標設定は具体的に!無理はさせない

最後に、保育園で食育を成功させるためのコツについて見ていきましょう。

(1)年齢に応じた目標を設定する

保育園では、さまざまな年齢の園児がいます。そのため、月齢や年齢での発達の特徴を把握しておく必要があります。その年齢の園児にどんなことを身に付けてほしいのか「ねらい」を考えると良いとされています。

たとえば、2歳の園児であれば、自分でしっかり歩けるようになり興味や関心が強くなる時期です。その反面、遊び食べや好き嫌いが激しくなるという面もあります。

こういったことを考慮すると、2歳の園児では「食事や間食に慣れる」ことがねらいとなるでしょう。「いただきます」や「ごちそうさま」という挨拶の徹底や、椅子に座って食べる習慣を身に付けさせることも必要です。

保育園でのこうした取り組みを家庭と共有し、保育園と家庭で協力しながら見守ると良いでしょう。

(2)納得感で食べることが楽しくなる

保育園の給食は、皆に平等に配膳されます。しかし、子どもによって食べられる量が異なるため、この方法がベストとは言い切れないこともあるでしょう。たくさん食べたい園児にすれば、少なく感じるかもしれません。反対に、たくさん食べられない園児は、量が多いと感じてしまいます。

このジレンマを解消すると、給食の時間がつらいと感じず、楽しく食べられるようになるかもしれません。また、昔は嫌いな食べ物も無理に食べたほうが良いという考え方がありました。しかし、無理に嫌いな物を食べることで、給食の時間が苦痛になり、より食べ物が嫌いになるおそれもあります。食育においては、園児自らが納得して、「嫌いな食べ物に挑戦してみる」という気持ちにさせる必要があります。

そのためには、嫌いな食べ物の豆知識を紹介したり、見た目、におい、感触などを一緒に観察したりするのもひとつの方法です。興味がわいて食べてみたい気持ちになるかもしれません。

4.保育園での食育が食への向き合い方を変える

生後数ヶ月から通える保育園での食育は、園児の人生における食への向き合い方に大きく影響すると言っても過言ではないでしょう。食育への対策や方針を一つひとつ考えるのはとても大変ですが、給食委託業者に任せれば、保育園の職員への負担は大きく減るはずです。

名阪食品では、さまざまな取り組みを行っています。子どもたちの未来のために、給食委託を検討してみてはいかがでしょうか。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

無料資料ダウンロード

献立写真集の資料を

ダウンロードいただけます

名阪食品の献立についての資料を

ダウンロードいただけます

無料資料ダウンロード

名阪食品の献立についての資料を

ダウンロードいただけます

食育実施例集の資料を

ダウンロードいただけます

【出典】

厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長「No.1 参考資料3 『楽しく食べる子どもに~保育所における食育に関する指針~』 (概要)」